Dans un esprit de coopération, les nations se réunissent à Davos en Suisse pour discuter des résolutions économiques pour le monde non seulement pour la nouvelle année mais pour la nouvelle décennie.

La Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, souligne certains des défis auxquels le monde est actuellement confronté. Ils comprennent une forte inégalité, une diffusion rapide de la technologie, d’énormes risques et récompenses dans la finance. La situation actuelle n’est pas sans rappeler les années 1920, une époque marquée par la « Grande Dépression ». Ainsi, des actions coordonnées sont essentielles, a expliqué le directeur.

Dans un contexte de tension géopolitique au Moyen-Orient, d’impact dramatique des chocs climatiques comme en Australie et dans certaines parties de l’Afrique, et de tension commerciale entre les deux plus grandes économies du monde, la signature de l’accord commercial de phase 1 avec les États-Unis et la Chine est une bonne nouvelle pour l’économie mondiale, souligne la directrice générale du FMI.

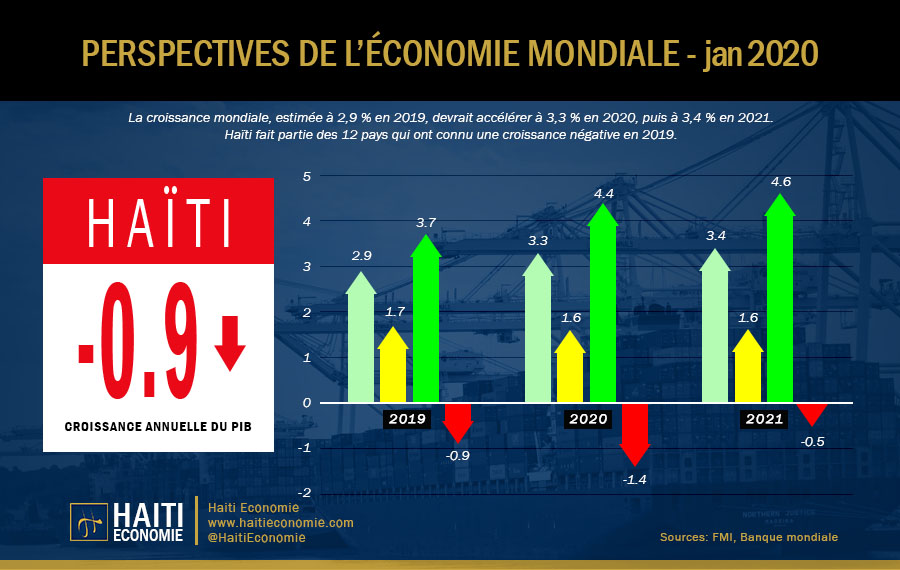

Le fonds met en évidence certains signes de stabilisation de l’économie mondiale, notamment le commerce et la production industrielle. Le FMI souligne également qu’ils n’ont pas encore connu de tournant et qu’il révise légèrement à la baisse ses projections d’octobre pour 2019 à 2021.

La croissance mondiale reste atone. Ce point présente également des opportunités pour les pays d’améliorer leur niveau de vie et de s’adapter pour vivre cette nouvelle norme d’incertitude plus élevée.

Le directeur général du FMI décrit la situation économique actuelle comme une « stabilisation provisoire et reprise lente ». Elle a conseillé aux gouvernements de continuer à faire ce qui fonctionne, comme accommoder la politique monétaire qui, selon les estimations, a ajouté 0,5% à la croissance mondiale.

Il y a eu 71 baisses de taux par 49 banques centrales, l’assouplissement monétaire le plus synchronisé depuis la crise financière mondiale. Bien que la politique monétaire ait été un outil efficace utilisé par les gouvernements du monde entier, le Fonds reconnaît également que la politique monétaire ne peut pas être le seul moyen de stimuler la croissance.

Stimuler la croissance potentielle par le recours systématique aux outils budgétaires et accélérer les réformes économiques et financières sont des mesures politiques que les gouvernements devraient envisager.

Entre autres, le FMI recommande des réformes économiques telles que la réduction des barrières à l’entrée dans les secteurs des services ; des réformes financières telles que le renforcement du rôle des Fintech ; renforcer la résilience aux risques potentiels du système financier et aux risques climatiques; et enfin, les pays doivent être prêts à agir si la croissance ralentit à nouveau.