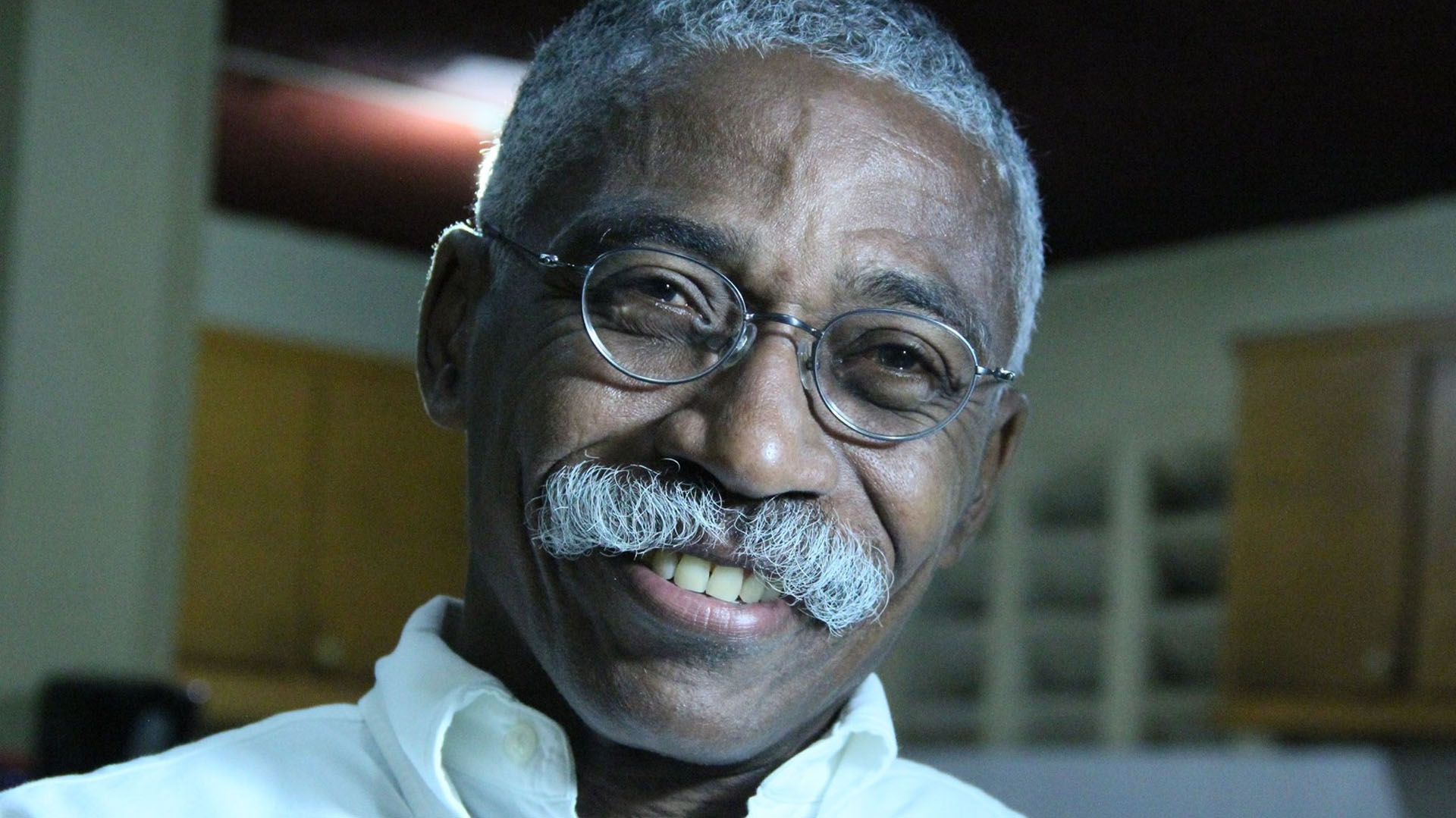

Suivez les podcasts hebdomadaires des nouvelles de la semaine présentées par Garry Bélizaire, ancien journaliste à la radio Signial FM (Port-au-Prince, Haiti)

Author: Haiti Economie

-

La dollarisation

Liste des pays et moyenne de la dollarisation des dépôts, janvier 2006 – décembre 2009

Pays nominale réelle Nicaragua 90.85 102.64 Cambodge 97.8 94.47 Sao Tomé & Principe 63.57 79.41 Géorgie 65.64 59.75 Bolivie 65.55 59.34 Ukraine 39.2 56.66 Rep. d’Azerbaïdjan 59.63 56.21 Maldives 55.08 55.08 Haïti 52.93 53.83 Biélorusse 41.91 51.27 Vanuatu 53.15 48.72 Arménie 51.77 48.6 Zambie 39.61 47.03 Mongolie 39.08 44.81 Le kazakhstan 38.62 41.22 Mozambique 42.07 41.18 Le ghana 27.58 40.93 La Moldavie 45.99 36.4 Albanie 40.54 35.84 Tanzanie 36.03 35.23 Sierra Leone 32.32 34.79 Ouzbékistan 26 29.63 Honduras 28.96 28.96 Ouganda 28.56 28.13 Le soudan 20.06 21.67 Érythrée 17.7 17.7 Burundi 15.82 16.81 Kenya 16.44 16.14 Le Nigeria 12.05 13 Le pakistan 7.34 9.63 Source: Fond Monétaire International <<< Cliquez ici pour parcourir la liste >>>

-

Documents et rapports

Haïti est le top 10 des pays les plus misérables du monde (2018)

(12-1-19) Selon le rapport mondial sur le bonheur 2018 des Nations Unies, Haïti est le top 10 des pays les plus misérables du monde. Depuis 2012, le Réseau de solutions pour le développement durable des Nations Unies publie un rapport qui mesure le bien-être de personnes dans le monde. Les six principaux facteurs utilisés par le rapport pour mesurer le bonheur sont le PIB par habitant, le soutien social, l’espérance de vie, la liberté de choisir des vies, la générosité et les niveaux de corruption.

Instabilité politique et croissance économique

La croissance économique et la stabilité politique sont étroitement liées. L’incertitude associée à un environnement politique instable peut réduire les investissements et le développement économique, selon une étude de 113 pays réalisée par le Bureau national de la recherche économique à Cambridge, MA.

Télécharger le Document de recherche (Anglais) PDF

Le Rapport Final de la Commission Sénatoriale Spéciale d’Enquête sur le Fonds Petrocaribe

Les périodes annuelles allant de septembre 2008 à septembre 2016 couvertes par le mandat de la Commission ont vu deux (2) Chefs d‟État se succéder, René Garcia PREVAL et Joseph Michel MARTELLY. Sous l‟Administration de ces deux (2) Chefs d‟État, cinq (5) Gouvernements ayant à leur tête cinq (5) Premiers Ministres se voyaient installés.

Pour répondre aux catastrophes naturelles : Tempêtes, Ouragans et le séisme du 12 janvier 2010, deux (2) lois d‟Urgence furent votées suivies de trois (3) Arrêtés présidentiels pour instaurer l‟État d‟Urgence sur toute l‟étendue du territoire national et treize (13) Résolutions avec des Programmes et Projets financés à travers le fonds PETRO CARIBE totalisant la somme de cent dix milliards cent quatre-vingt dix millions huit cent soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dixneuf gourdes (HTG 110,190,864,999).

Composition de la Commission Sénatoriale Spéciale d’Enquête sur le Fonds PETRO CARIBE

Télécharger le rapport en version PDF

Le rapport mensuel des frais perçus sur les transferts privés internationaux

Le rapport mensuel des frais perçus sur les transferts privés internationaux au compte du trésor public. Pour consulter le document complet, cliquez sur le lien suivant:

Télécharger le rapport en version PDF

L’effondrement de l’industrie du café haïtien

En 1990, le pays a exporté 190 000 sacs de 60 kg de café. En 2017, Haïti n’exportait que 2 000 sacs de 60 kg de café, soit une baisse de 98,95% par rapport aux exportations de 1990.

-

Jude Alix Patrick SALOMON

Ministre de l’Economie et des FinancesA. Patrick SALOMON est licencié de l’INAGHEI et détient une maîtrise en Administration Publique de l’École Nationale d’Administration Publique du Québec (ENAP). De 1998 à 2011, il a suivi des séminaires de formation et/ou de perfectionnement sur des thématiques liées au contrôle et à la vérification du secteur public, des finances publiques, de la compatibilité publique, du contrôle financier et de la passation de marchés publics.

Ayant intégré la fonction publique haïtienne en 1982. Il y fit carrière en gravissant les échelons qui l’amènent aujourd’hui au poste de Ministre de l’Économie et des Finances suivant l’arrêté signé le 12 mars 2017 par le Président de la République, son Excellence, Monsieur Jovenel MOISE. Le Premier Ministre, Monsieur Jack Guy LAFONTANT a procédé à l’installation du ministre SALOMON le 22 mars 2017 au Ministère de l’Economie et des Finances (MEF).

En effet, employé à la Direction du Trésor de 1982 à 1986, il y devint tour à tour assistant-chef de section et chef de section jusqu’en 1994. En 1995, après l’obtention de sa maîtrise en Administration Publique à l’ENAP du Québec, il fait son entrée à la Direction Générale du Budget (DGB). Après un bref passage à la Direction du Contrôle Budgétaire comme Directeur-Adjoint, il est promu Directeur à la Direction de la Dette Publique. À ce titre, il a rationalisé les activités liées au service de la dette en produisant une revue annuelle de l’endettement public, incluant notamment des études et analyses économiques. De 1999 à 2005, Monsieur SALOMON occupa le poste de Directeur General-Adjoint de la DGB où il a contribué à décloisonner la préparation du budget de la République en réalisant une mise en commun des ressources du Ministère de l’Economie et des Finances par la mise en place de différentes sous-commissions (Légal, Economie, Ressources, Dépenses). Il a également institué un dialogue plus ouvert avec les ministères de service notamment par la modernisation des conférences budgétaires.

En 2005, il est transféré au sein des services centraux du MEF à l’Unité de Programmation à titre de Conseiller Spécial avec rang de Directeur Général Adjoint où, entre autres, il a contribué à résorber les arriérés de salaire du MENFP et conduit une importante mission portant sur la gestion et la performance des Légations haïtiennes.

En 2008, il a été nommé Directeur Général de l’Inspection Générale des Finances, avec la responsabilité de mettre en place « le système de contrôle et d’audit interne de l’État ». À ce titre, il a privilégié l’implantation d’une culture professionnelle par la mise en place d’un système de formation à l’intégration pour les nouveaux employés. Sous son autorité, la qualité des travaux est une exigence de base, avec notamment l’adoption d’une méthodologie appropriée. Il s’est également évertué à renforcer la coopération avec des structures publiques similaires au niveau international, conduisant notamment à des insertions, pour une période limitée (3 mois) de professionnels haïtiens à l’IGF de France. Depuis 2016, l’IGF a entamé sa mue, avec le lancement de divers chantiers en vue de réorganiser son fonctionnement, repenser ses stratégies d’intervention et consolider les expériences accumulées.

Professeur d’université, il enseigna les mathématiques financières, la budgétisation, les Finances Publiques, le processus décisionnel pour ne citer que ceux-là, tant à l’Université d’État d’Haïti que dans des Universités Privées. Depuis deux ans, il enseigne la Gestion Budgétaire du Programme de Maîtrise en Administration Publique de l’ENAP du Québec en Haïti.

Son expérience dans le domaine des finances publiques le porte à participer à des rencontres du Groupe Consultatif pour Haïti- Coordination de l’Aide Internationale de la Banque Mondiale et de l’État Haïtien et celle du Pool de Renégociation de la Dette Publique Externe du Club de Paris en France.

-

Petit inventaire de la violence

On ne saurait aimer la violence.

Comme cette violence visible qui s’est déployée ce mardi 12 septembre dans nos rues.

Cette violence nous fait peur. Elle nous a choqués.

Cela aurait dû être salutaire le fait d’être choqué par une telle violence.

Car une telle violence aurait dû nous rappeler une autre.

La violence des bien-pensants.

La violence de ceux qui se vautrent dans l’indifférence.

La violence de ceux qui se servent de la détresse des autres pour garnir leur compte en banque.

La violence de ceux qui trainent les jeunes filles pauvres dans leur lit pour un plat de poulet

barbecue.

La violence de ceux qui se croient tout permis parce que ce peuple est finalement trop bon.

Trop naïf.

La violence de ceux qui affutent leur crayon pour savoir combien rapporteront bientôt ces

dizaines de milliers de jeunes qui fuient le pays.

La violence que constituent ces écoles nationales publiques dépourvues de tout tandis que des

parasites effectuent un hold-up sur le peu de ressources dont nous disposons.

Cette violence quotidienne qu’est l’étalage de privilèges stupides octroyés à des fonctionnaires

sans aucune utilité pour la nation.

Cette violence qu’est le mépris que nos prétendues élites professent pour la nation.

Un sénateur qui déchire un rapport en pleine séance oui c’est violent. Choquant pour les bien-

pensants hypocrites.

Mais notre drapeau, notre dignité qu’on déchire chaque jour avec des dirigeants incapables

même de gérer l’espace physique à un kilomètre à la ronde de leurs propres bureaux n’est-ce pas

de la violence ?

Ce n’est pas de la violence dans les rues dont il faut avoir peur. C’est de ceux qui utilisent cette

violence pour venir donner du sang frais au monstre. Car ils ont tous usé de cette violence pour

arriver au pouvoir pour venir se repaitre des violences aveugles d’un système injuste, inégalitaire

et terriblement anachronique

C’est aux violences de ce système qu’il faut s’attaquer.

Ce système, cet État voyou qui sont une offense à la dignité de l’Homme.Gary Victor

-

Revizyon Ebdomadè – 17 Sep 2017

Suivez les podcasts hebdomadaires des nouvelles de la semaine présentées par Garry Bélizaire, ancien journaliste à la radio Signial FM (Port-au-Prince, Haiti) -

5 millions d’Haïtiens n’ont pas accès à des points d’eau améliorés

Port-au-Prince a commencé à fournir de l’eau à ses citoyens depuis 1841. Il y avait un système de distribution d’eau adéquat tout au début du 20ème siècle. En 2017 cependant, l’accès à l’eau dans le pays est inacceptable. Alors que plus de 91 % de la population mondiale utilise un point d’eau amélioré, 95 pour cent de la population de l’Amérique latine et des Caraïbes a accès à des sources améliorées d’eau potable, seulement 60 pour cent des Haïtiens ont accès à des points d’eau améliorés.Une source d’eau améliorée (ou une source d’eau potable améliorée ou un approvisionnement en eau amélioré) est un terme utilisé pour catégoriser certains types ou niveaux d’approvisionnement en eau. Il est défini comme un type de source d’eau qui, par nature de sa construction ou par une intervention active, est susceptible d’être protégé de la contamination extérieure, en particulier de la contamination par des matières fécales (Tels qu’une prise d’eau ménagère, un réservoir public au sol, un puits, une source, un puits protégé ou des eaux pluviales collectées).

Les maladies hydriques sont liées à une charge de morbidité importante dans le monde entier. L’accès à de l’eau propre et fraîche est une préoccupation majeure en Haïti, où des maladies d’origine hydrique telles que la typhoïde, le choléra et la diarrhée chronique sont la cause de plus de la moitié des décès dans le pays chaque année. L’eau contaminée est également l’une des principales causes de maladies infantiles et le taux de mortalité infantile très élevé en Haïti (57 pour 1000 naissances). Le manque de services d’eau et d’assainissement a contribué à la gravité et à la propagation rapide de l’épidémie de choléra qui a débuté en Haïti en octobre 2010 et qui a entraîné 658 563 cas de choléra et 8 111 décès signalés au 2 juin 2013.

Des pratiques appropriées en matière d’eau et d’assainissement peuvent améliorer la résilience aux risques de maladies hydriques. Ces mesures comprennent l’élimination des eaux usées sanitaires, des matériaux d’approvisionnement en eau potable et de stockage, et l’éducation sur les comportements hygiéniques.

- En 2015, 4,9 millions d’Haïtiens manquent encore accès à des points

d’eau améliorés - Haïti est l’un des rares pays au monde ayant des avancées limitées, voire inexistantes dans l’utilisation des sources d’eau potable depuis 1990

- 5 personnes sur dix sont encore sans sources d’eau potable améliorées

- Seulement 60% de la population haïtienne utilise une source d’eau potable améliorée

- 73% de la population urbaine utilise des sources d’eau potable améliorées, contre 40% de la population rurale

Pour permettre la comparabilité internationale des estimations de suivi des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), le Joint Monitoring Program (JMP) de l’Organisation mondiale de la santé / UNICEF pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement définit les sources d’eau potable améliorées comme suit:

- Eau canalisée dans le logement

- Eau canalisée dans la cour / parcelle

- Robinet public / bornes fontaines publiques

- Puits tubulaire / trous de forage

- Puits creusés protégés

- Sources protégées

- Collecte d’eau de pluie

- Eau embouteillée, si la source secondaire utilisée par le ménage pour la cuisine et l’hygiène personnelle est améliorée

Les sources d’eau qui ne sont pas considérées comme « améliorées » sont :

- Puits creusés non protégés

- Sources non protégées

- Les achats auprèsde vendeurs d’eau

- Eau embouteillée, si la source secondaire utilisée par le ménage pour la cuisine et l’hygiène personnelle n’est pas améliorée

- Camion-citerne

- Les eaux de surface

Accès à l’eau (Haiti vs LAC)

Haiti

Amérique latine et Caraïbes

Au moins l’accès de base 64 96 Limité (plus de 30 minutes) 7 1 Non amélioré 29 2 Eaux de surface 0 1 Taux annuel de variation de base 0.52 0.38 Accès à l’eau

Population Rurale

Population Urbaine

Au moins l’accès de base 41 81 Limité (plus de 30 minutes) 10 5 Non amélioré 50 14 Eaux de surface 0 0 Taux annuel de variation de base -0.02 -0.26 Accès à des points

d’eau améliorésHaiti

Amérique latine et Caraïbes

Accès à l’eau à domicile 7 93 Disponible en cas de besoin 60 74 Sans contamination – 65 Eau par canalisations 25 91 Eau non canalisés 47 6 Accès à des points

d’eau améliorésPopulation Rurale

Population Urbaine

Accès à l’eau à domicile 5 9 Disponible en cas de besoin 40 73 Sans contamination – – Eau par canalisations 24 25 Eau non canalisés 26 61 Remarques:

– Données non disponibles au moment de la publication.

À des fins de communication dans son rapport, le JMP affiche ces proportions comme des nombres entiers arrondis, qui, ensemble, ajoutent à 100% pour l’eau potable et l’assainissement, respectivement. Pour sa base de données sur le site Web de JMP (www.wssinfo.org), le JMP utilise des estimations non renseignées pour obtenir une plus grande précision lors de la conversion des estimations de couverture en nombre de personnes avec ou sans accès. Toute divergence entre les estimations publiées et celles dérivées du site Web de JMP est due aux estimations publiées apparaissant arrondies à l’entier le plus proche.

Une régression linéaire simple est utilisée pour estimer la proportion de la population en utilisant les sources d’eau potable suivantes (eau canalisée dans les locaux, sources d’eau potable améliorées et eau de surface) et les utilisations de la population restante des sources d’eau potable non améliorées. Autres détails disponibles dans le rapport JMP.

Sources: OMS / UNICEF (2017) Progrès réalisés dans l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène: mise à jour 2017 et base de données SDG

- En 2015, 4,9 millions d’Haïtiens manquent encore accès à des points

-

Le Président Jovenel Moise Défend son Budget

Dans son message à la Nation vendredi 15 septembre 2017, le chef de l’Etat, Jovenel Moise défend son budget.

-

Après Irma: Les risques d’inondation se poursuivent

Après avoir détruit une chaîne d’îles dans les Caraïbes et tuant au moins 14 personnes, l’ouragan IRMA a inquiété les habitants en raison de manque de planification gouvernementale, d’infrastructures mal entretenues et de déboisement. Il y a eu une série de conférences de presse autour du passage de l’ouragan IRMA sur le territoire national et des ministres divers, sous la coordination du Premier ministre Jack Guy LAFONTANT, sont intervenus pour diffuser des messages de sensibilisation et appelle à la vigilance alors que les Haïtiens se mobilisent pour la Deuxième fois en 11 mois pour un autre coup après Matthew.Haïti est particulièrement vulnérable aux ouragans et aux fortes pluies. Jeudi, les premières bandes de pluie et de vent ont commencé à battre la ville portuaire du Cap Haïtien. Comme l’une des tempêtes les plus puissantes de l’Atlantique dans un siècle, l’ouragan Irma avait pour la plupart épargné Haïti.

Bien que le pire de l’ouragan soit passé, les risques d’inondation se poursuivent. Le maire du Mole Saint Nicolas, Josue Alusma a exprimé son inquiétude. “Nous n’avons pas d’équipement”, a expliqué le maire. La protection civile rapporte des inondations se produisent à Ouanaminthe et Fort-Liberté. La route nationale # 3 entre Hinche, chef-lieu du département du Plateau central et Cap-Haïtien du Nord sont bloquée par les crues de la Ravine Grand Couim.

Le Ministère de l’Environnement (MDE) exprime sa solidarité et son plein support à la population haïtienne, particulièrement celle des cinq départements touchés par le passage du cyclone Irma ayant frappé le pays, du 7 au 8 septembre 2017.

-

Patrice Dumont: Les principales raisons pour lesquelles j’ai voté contre le projet de budget du 5 septembre 2017

Voilà les principales raisons pour lesquelles j’ai voté contre le projet de budget du 5 septembre 2017. Propos de Patrice Dumont1- Ce projet de loi viole manifestement l’article 218 de la Constitution amendée qui stipule : Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition, soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu’avec le consentement de ces collectivités territoriales. »

Or, l’article 9 du projet de budget modifie unilatéralement le barème de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties (Impôt locatif), approximativement pesant 97 % des rentrées des municipalités. En ignorant les collectivités territoriales le budget tord les intérêts de ces collectivités et le devoir de décentralisation qu’impose la Constitution de 1987 de l’article 61 à l’article 74.2- L’article 1 du projet de budget précise que les ressources de l’État sont de droit des ressources budgétaires ou de trésorerie même dans le cas où elles n’auraient pas été prévues par la loi de Finances. Dans la rubrique Voies et Moyens, le budget a rusé en inscrivant les fonds générés par les institutions autonomes de l’État dans la rubrique Autres ressources domestiques. Celles-ci ne montent qu’à 548,205,000 gourdes. Comment comprendre que la BNC, l’APN, l’AAN, l’OAVCT, la NATCOM, pour ne citer que celles-ci ne rapportent que cette pitance à l’État ?

3- J’espérais que le budget aurait pris compte de la détresse de la jeunesse en augmentant les droits d’accise sur l’alcool et le tabac. Au contraire l’article 9 impose seulement 12% sur les cigarettes et cigares produits en Haïti, sans mentionner les boissons alcoolisées, et 20 % pour ceux importés. La moyenne mondiale des droits d’accise sur ces produits n’est pas inférieure à 35-40 %. Insupportable.

4- Même si le gouvernement s’en défend, l’article 17, qui disait que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors d’Haïti devront fournir la preuve qu’elles sont en règle avec l’administration fiscale de leur pays de résidence et paieront un impôt minimum forfaitaire de 10,000 gourdes, visait les Haïtiens de la diaspora. Si étaient concernés par cet article les étrangers vivant en Haïti, on n’aurait pas dit « … fournir la preuve qu’elles sont en règle avec l’administration fiscale de leur pays de résidence… ». Car il est évident qu’un étranger séjournant en Haïti pour une longue durée, ne peuvent être que résidents et donc ne peuvent avoir leur domicile fiscal qu’en Haïti. D’où l’insulte faite aux Haïtiens de l’étranger en leur demandant de se procurer le Permis de séjour, torpillant ainsi la loi 2001 portant privilèges accordés aux Haïtiens d’origine jouissant d’une autre nationalité et à leurs descendants. L’article 1e , alinéa b dispose que ces Haïtiens sont dispensés de l’accomplissement des formalités lié au Permis de séjour. Vive l’argent de la diaspora, pas de respect pour son haïtianité !

5- Le budget reconnaît ne pas savoir précisément où l’État trouvera près de 19 milliards de gourdes pour financer les projets. Or déjà, depuis la dilapidation des fonds de Petro Caribe, l’État haïtien doit près de 200 milliards de gourdes. Rappelons que les intérêts à payer sont cette année de 14 milliards. Le budget pourrait s’appeler « Budget de l’endettement ».

Je veux bien qu’on s’endette, mais pour le profit réel du peuple haitien.Apres toutes ces considerations faites par Patrice , on se demandera comment les organismes autonomes de l’Etat tels que la Natcom, l’APN ,,,, peut générer environ demi milliard de gourdes au profit de l Etat ?

chacun de ces organismes aurait généré 500 millions de gourde aux trésors publics .Les organismes de contrôle sont ils trop politisés ou la corruption arrange tout le monde ?

Donc la question de 144 milliard de gourde comme budget est une miette somme si les autorités envoient un signal de transparence et de contrôle et le secteur privé suivra le pas , payer les taxes .

Qui changera la donne dans la bonne distribution de la richesse ?

No comments .