Dans le but d’accroître la pression économique sur l’Iran, ce lundi 24 avril 2019, le gouvernement Trump a annoncé que les États-Unis n’émettront aucune exception de réduction significative supplémentaire aux importateurs existants de pétrole iranien. Ne pas renouveler cette exemption signifie que les importateurs ne seront plus exemptés des sanctions imposées par les États-Unis à l’Iran et que les acheteurs de pétrole iranien devront arrêter leurs achats avant le 1 er mai sous peine de sanctions. Cette décision est une surprise pour les acheteurs et les autres acteurs du secteur, à qui les responsables du Département d’État ont ordonné ces dernières semaines de s’attendre à un renouvellement des exceptions.

L’administration Trump a ramené les exportations de pétrole de l’Iran à des niveaux sans précédent, utilisant des sanctions pour réduire les exportations de pétrole d’Iran et du Venezuela et resserré les marchés mondiaux du pétrole. Le mouvement menace de supprimer environ 1 million de barils par jour du marché, alors que le coût du pétrole brut et de l’essence augmente. Les prix du pétrole ont bondi d’environ 3% lundi à midi, atteignant de nouveaux sommets en 2019, après l’annonce par le secrétaire d’État Mike Pompeo. Bien que les États-Unis prolongent leurs discussions avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d’autres grands producteurs, en plus d’accroître leur propre production pour faciliter cette transition et garantir un approvisionnement suffisant, toute augmentation de prix sera substantielle pour Haïti.

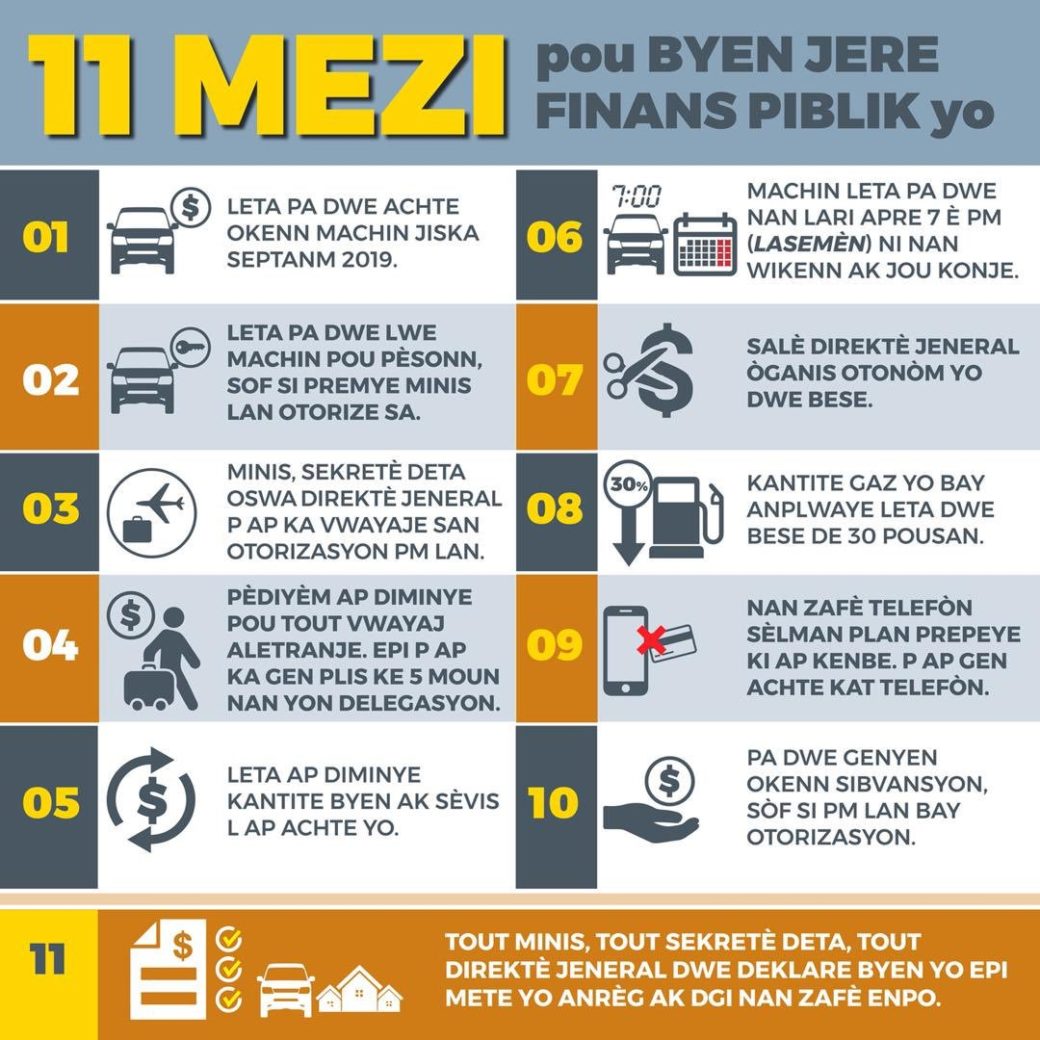

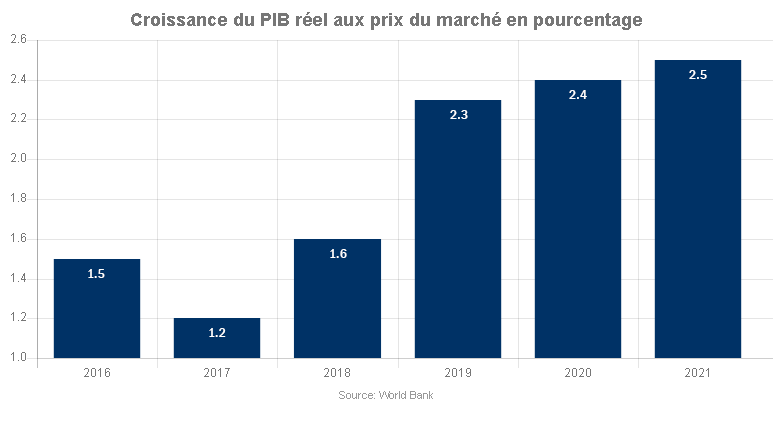

Haïti n’est pas un acteur important sur le marché du pétrole, mais les conséquences de la hausse des prix du pétrole peuvent être dramatiques pour l’ensemble de l’économie haïtienne. La demande mondiale de pétrole a augmenté, dépassant tous les gains de production de pétrole et les capacités excédentaires, exerçant une pression à la hausse sur les prix du pétrole. Au cours des deux dernières décennies, deux facteurs ont minimisé l’impact de la hausse du prix du pétrole sur les ménages haïtiens : Petrocaribe et les subventions des produits pétroliers. Alors que le pays est confronté à une grave pénurie de carburant, à une augmentation du prix de l’essence, à des coupures de courant plus fréquentes et à un déficit budgétaire croissant, beaucoup s’aperçoivent maintenant que le pays connaît de graves difficultés et que la dernière décision de Trump en matière de sanctions à l’Iran n’aide en rien.

De l’accords de San Jose, conclus en août 1980, à l’accord sur l’énergie de Caracas en vigueur depuis octobre 2000, Haïti bénéficie des conditions préférentielles accordées par le Venezuela. En mai 2006, Haïti a signé l’accord Petro Caribe avec la République bolivarienne du Venezuela, un accord généreux qui garantissait un flux stable de millions de barils de pétrole sur un généreux paiement préférentiel et des fonds de développement à Haïti. Cependant, les sanctions américaines contre le Venezuela ont un effet dévastateur sur la capacité d’Haïti à acquérir du pétrole à des prix abordables.

La pénurie actuelle de carburant qui pousse le prix de l’essence sur le marché noir jusqu’à trois fois le prix suggéré par le gouvernement est le résultat de la fin de l’accord Petro Caribe et des retombées de la crise au Venezuela. Le programme Petrocaribe s’est effondré l’année dernière. En conséquence, Haïti est maintenant obligé de se tourner vers les marchés internationaux pour son approvisionnement en carburant, perdant à la fois des prix préférentiels et des fonds Petrocaribe qui ont soutenu le budget national. Cela est important car, sans le financement du pétrole par Petrocaribe, Haïti a du mal à trouver suffisamment de dollars américains pour payer les livraisons de produits. Novum, la société qui fournissait des carburants à des pays par l’intermédiaire du Bureau de la monétisation des programmes et de l’aide au développement (BMPAD) avait suspendu plus tôt cette année des cargaisons de carburant destinées à Haïti en raison d’un retard de paiement de 80 millions de dollars.

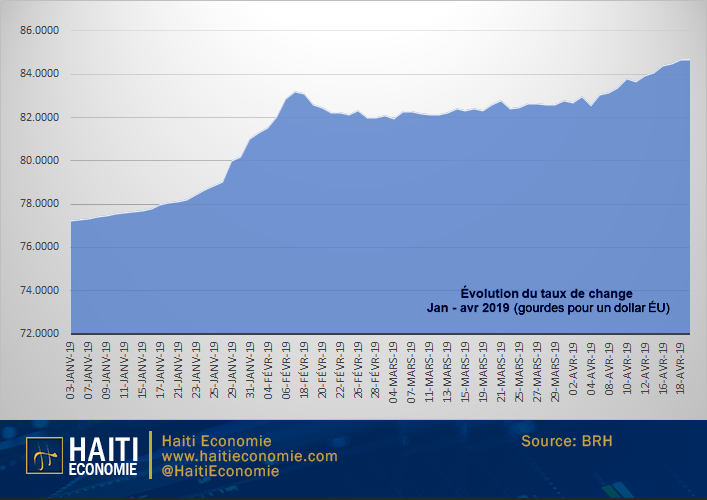

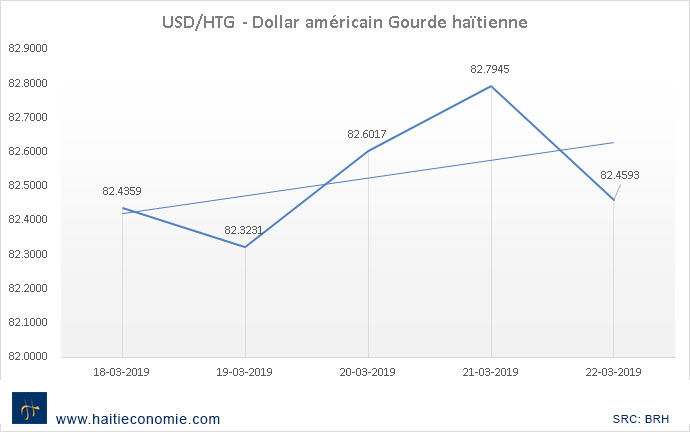

De plus, Haïti dépend fortement des combustibles fossiles importés pour la production d’électricité. Environ 85% de l’électricité du pays est produite à partir de combustibles à base de pétrole. La production totale d’EDH est à 81% basée sur le pétrole et provient principalement de producteurs indépendants d’électricité. Cela laisse le pays vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole, qui ont un impact direct sur le coût de l’électricité. Les achats de carburant et d’électricité sont effectués en dollars américains, tandis que les recettes sont collectées en gourdes haïtiennes, qui se sont considérablement dépréciées depuis 2016. Par conséquent, EDH a des difficultés à payer ses coûts d’exploitation et dépend de plus en plus des subventions publiques. La Banque mondiale a déclaré dans un rapport l’année dernière que les 20% les plus riches d’Haïti recevaient 93% des subventions et que le pays dépensait 2,2% de son PIB en subventions en 2014. Cependant, ce ratio a doublé en 2015. Selon le FMI, les subventions du gouvernement représentent un déficit financier annuel de 200 millions de dollars et équivalent à 4% du budget national.