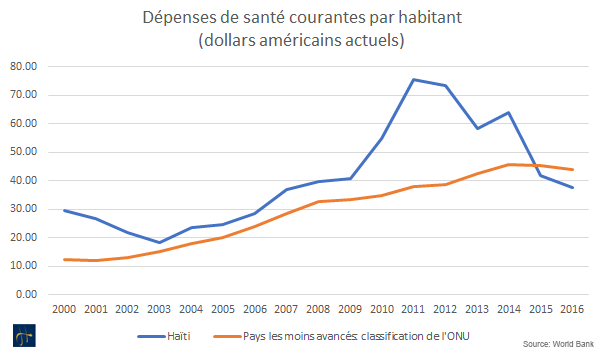

En Haïti, nous dépensons environ 38 dollars par habitant dans notre système de santé. Ce montant est l’un des plus bas au monde. En raison de la mauvaise gestion et de la corruption dans le système de soins de santé et d’autres problèmes non directement liés au système de soins de santé tels que l’amélioration des systèmes d’assainissement et d’hygiène, l’accès à une eau salubre et la pollution ambiante, Haïti est l’un des pays où l’espérance de vie est la plus courte.

La santé et le bien-être sont l’un des principaux piliers des objectifs de développement durable des Nations Unies, qui consistent à assurer une vie saine et à promouvoir le bien-être à tous les âges. Le financement de cette entreprise peut être difficile, en particulier pour les pays les moins avancés, y compris Haïti. En 2016, les pays du monde entier dépensent en moyenne 1 026 USD par habitant dans leurs systèmes de santé.

Bien entendu, les pays les plus riches peuvent se permettre de dépenser davantage par rapport aux petites économies. Cependant, plus d’argent dépensé par un pays ne signifie pas nécessairement meilleure santé de la population. Par exemple, les États-Unis dépensent 9870 dollars par habitant, l’espérance de vie à la naissance d’un Américain est de 78,5 ans, tandis que le gouvernement cubain dépense 971 dollars dans son système et leur espérance de vie est de 79,9 ans. Néanmoins, combien un pays dépense dans son système de santé, en tant que pays qui dépensent le moins, l’espérance de vie y est moindre.

Les dépenses de santé par habitant dans les pays les moins avancés, auxquels Haïti fait partie, telle que définie par les Nations Unies, ont atteint une moyenne de 44 dollars en 2016 et une espérance de vie moyenne de 64,75 ans. L’espérance de vie en Haïti est de 63,59 ans, soit environ 14 mois de moins. Cela signifie que les personnes vivant dans des pays similaires à nous, en termes de richesse, sont en meilleure santé et vivent plus longtemps.

L’OCDE soutient qu’investir dans la santé augmente la croissance du PIB d’un pays à long terme. Le manque de financement dans le secteur peut également exacerber les inégalités sociales. Ne pas dépenser suffisamment dans notre système de soins de santé affecte le plus la classe moyenne et les pauvres. Les données disponibles révèlent que la part des dépenses totales (% des dépenses totales consacrées à la santé) pour un Haïtien avoisine les 35% en moyenne pour ceux qui en ont les moyens. Les plus pauvres meurent faute de pouvoir assumer leurs dépenses ou n’ont pas accès aux soins fournis gratuitement par les ONG. Le groupe le plus riche de la population peut se permettre d’avoir accès à des soins de santé en dehors du pays. Cependant, si une urgence se présente, ils ne seront peut-être pas aussi chanceux, car le temps ne fait pas de discrimination en fonction de la richesse.

Vous trouverez ci-dessous des données intéressantes sur les dépenses de santé en Haïti.