La production nationale avait connu une protection jusqu’au début des années 1980 par des barrières douanières particulièrement élevées sur certains produits stratégiques. Le gouvernement subventionnait également quelques produits de première nécessité à l’époque, ce qui permettait de proposer à la vente à moindre coût, et donc aux personnes pauvres d’y accéder plus facilement.

Ainsi, la production nationale parvenait à satisfaire la demande interne pour plusieurs produits agricoles, en particulier ceux qui étaient plus consommés, et le prix des matières courantes ou stratégiques était en partie contrôlable.

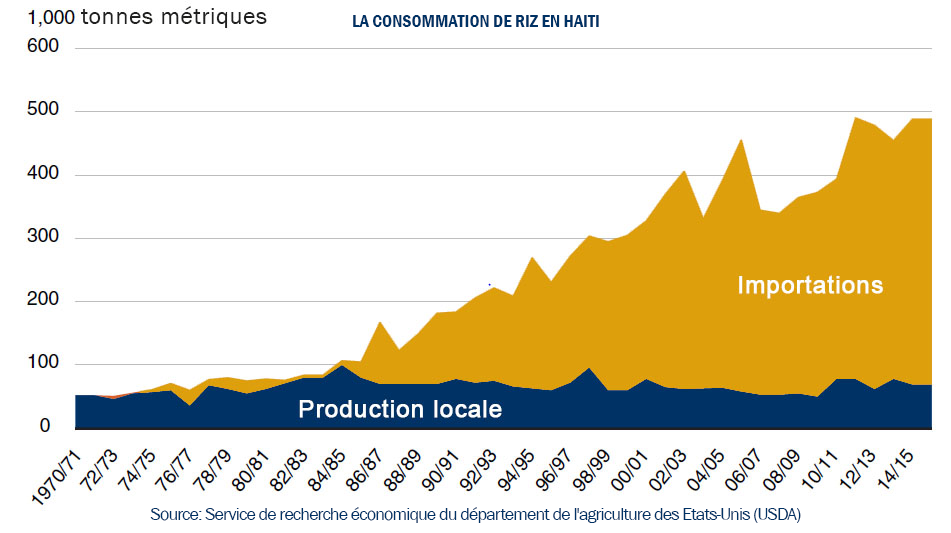

À partir des années 1986-1987, dans le cadre d’un plan d’ajustement structurel, les autorités haïtiennes ont abaissé les barrières douanières, de sorte que le marché national a très vite été envahi par des produits étrangers hautement subventionnés, notamment en provenance des États-Unis.

Ces mesures qui visent la libération du marché national affectent la production nationale. Car les produits alimentaires qui proviennent de l’étranger ont pu entrer dans le pays sans payer les taxes. Ce qui permet aux produits importés de vendre à un prix plus faible que les produits locaux.

Voyons quelques handicaps !

L’aide alimentaire, qui devrait être un véritable support pour l’agriculture haïtienne, représente un handicap pour le développement de l’agriculture haïtienne. Elle représente une source de découragement pour les paysans haïtiens. On constate, après la distribution de l’aide alimentaire dans le pays, une diminution des prix de certains produits agricoles haïtiens sur le marché local. Puis, la valeur de ces produits diminue et reste sur le marché parce que les gens ont d’autres produits alimentaires presque substituables à de meilleurs prix sur le marché. Du coup, le mépris de certains produits agricoles haïtiens engendre un dégoût chez les paysans et cela va diminuer automatiquement le rendement et la productivité des paysans.

-Le manque d’investissement dans l’agriculture haïtienne représente également un problème majeur pour sa productivité – il n’y a pas de banques agricoles dans les milieux ruraux qui pourraient faciliter les crédits agricoles aux paysans haïtiens. Cela réduit la productivité des paysans haïtiens qui empêche à l’agriculture haïtienne de répondre aux besoins alimentaires de la population.

De plus, les techniques, les outils et les pratiques qu’utilisent les paysans pour travailler la terre posent également des problèmes pour sa productivité. Ces outils (roue, machette, pioche, etc.) diminuent le rendement des paysans.

Le déclin de l’agriculture s’accompagne de son lot de conséquences néfastes pour l’ensemble de la société haïtienne, et ceci, dans le contexte actuel où les prix des produits recommencent à augmenter ; d’où la nécessité d’une relance de la production nationale.

D’aucuns pensent que la sauvegarde de l’économie ne passe que par les grandes plantations, mais c’est pas le cas ! Les petites relèves d’une grande importance également, surtout au moment où la population commence à ne pas pouvoir se nourrir.

C’est là qu’interviennent les paysans !

Relancer la production nationale certes, mais comment faire ?

« Le meilleur expert ne pourra pas créer un grand impact si les conseils sont ignorés par le ministère de l’Agriculture haïtienne. » (Joseph Dejoie)

La présence de l’État (son engagement) est importante dans le développement de l’agriculture haïtienne. Il doit encourager les paysans en appliquant un ensemble de mesures dans le but de contribuer à la satisfaction des besoins alimentaires de la population.

1) En agriculture, il faut faire des choix. L’on ne peut pas tout produire vaguement. L’État devrait faire des choix rationnels pour savoir quel type de produit qui est prioritaire pour le pays. Ce, afin d’introduire des incitatifs et des encadrements spécifiques pour encourager la production dans la filière définie.

2) L’État doit mettre en place des institutions qui accordent aux agriculteurs des crédits agricoles.

3) L’État doit favoriser également le développement et la production de certains produits alimentaires importés actuellement. Il doit beaucoup plus intéresser à la production alimentaire consommée à l’intérieur du pays au lieu d’orienter l’agriculture vers l’extérieur – qui est une agriculture extravertie.

4) D’autres en plus, l’État doit mettre en place des institutions qui doivent intervenir dans les conflits terriens et redistribuer les terres. La terre est le principal moyen de production pour les paysans. En fait, une bonne distribution des terres aux paysans sans y être contraint est le meilleur moyen pour relancer la production agricole.

5) L’État doit supprimer tous les prélèvements abusifs qui empêchent les paysans à maximiser leur productivité. Une réduction des taxes sur les produits agricoles cultivés par les paysans haïtiens peut encourager vivement ces derniers à augmenter leur productivité.

6) L’éducation des paysans haïtiens est un facteur qui peut aider à augmenter la production agricole. Cette formation peut donner aux paysans de nouvelles techniques agricoles et les aider à s’adapter aux effets de l’environnement.

On doit les éduquer avant tout processus de financement louable, car le financement ne fera pas de miracles avec des terres non irriguées, de faibles niveaux de mécanisation et sans absence de formations techniques pour les paysans.

Il faut agir, le pire est à venir !

Don Waty BATHELMY, économiste, blogueur, rédacteur.

donwatybathelmy@gmail.com

donwatybathelmy257.blogspot.com

WhatsApp : +5093155 8862

Référence

Pierre Jameson BEAUCEJOUR