Si deux ou plusieurs personnes se réunissent et commencent à parler de la société actuelle d’Haïti, ils arrivent rapidement à la conclusion que la corruption étend ses tentacules dans tous les secteurs de la vie publique. La corruption va du vol des budgets publics utilisés pour construire des hôpitaux et des écoles à la construction de structures inférieures à cause du sous-financement causé par des acteurs corrompus où l’influence politique permet aux individus d’aider à façonner le droit public qui profite à quelques-uns au détriment de la majorité. La corruption est devenue si courante que les gens sont maintenant opposés à penser à la vie publique sans ce phénomène.

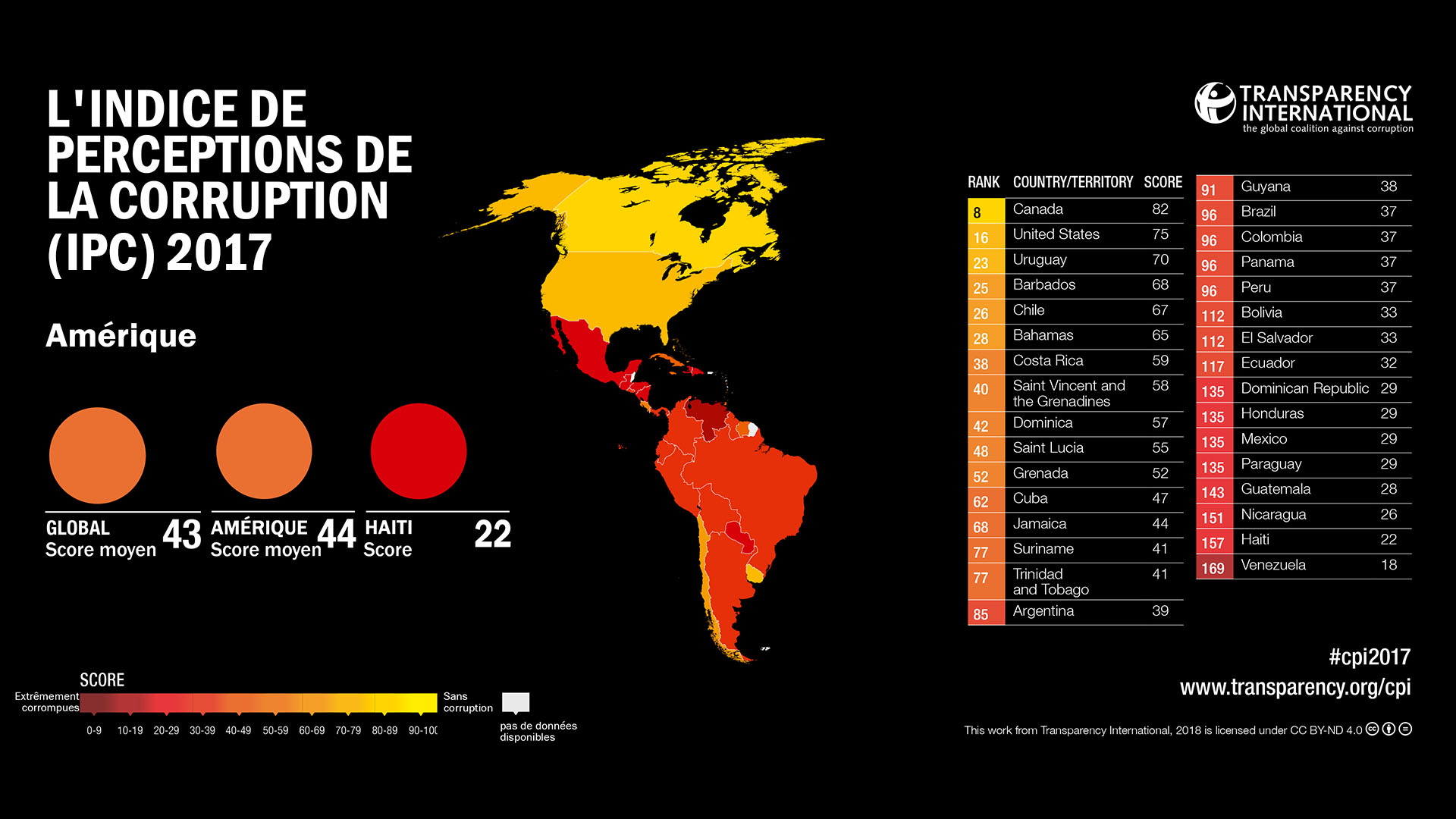

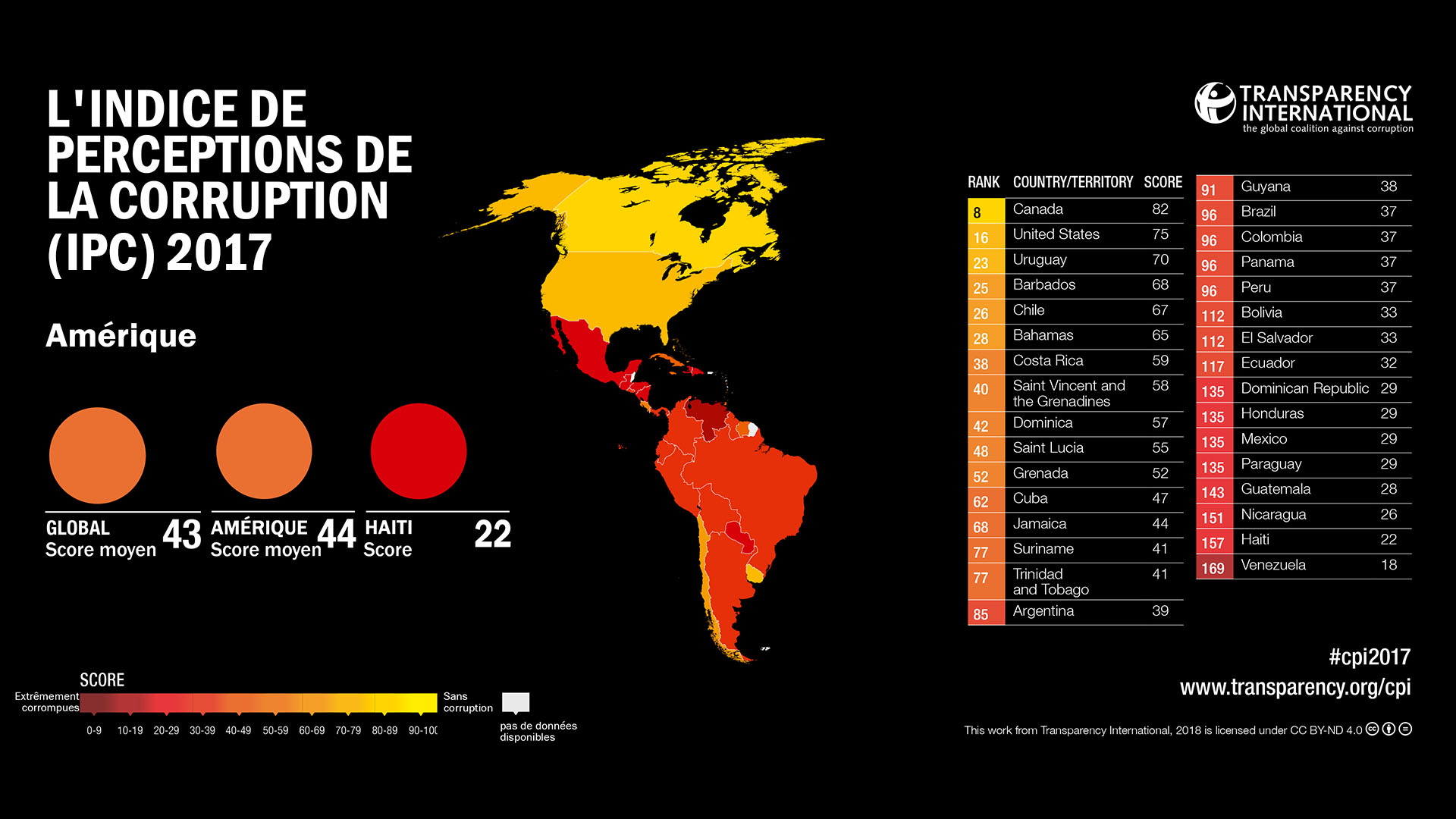

Haïti se classe 157e sur 180 pays sondés

Selon Transparency International, l’indice de perception de la corruption mesure les niveaux perçus de corruption du secteur public dans les pays du monde entier. Dans leur dernier rapport publié en février 2018, Haïti se classe 157e sur 180 pays sondés. Haïti est aussi le plus corrompu des Amériques après le Venezuela.

L’indice de perception de la corruption (IPC) s’appuie sur 13 sources de données, y compris :

- Le versement de pots-de-vin

- Le détournement de fonds publics

- L’utilisation de la fonction publique à des fins privées

- Le népotisme dans la fonction publique, et

- La captation de l’État

Certaines sources examinent également les mécanismes disponibles pour prévenir la corruption dans un pays, tels que :

- La capacité du gouvernement à faire appliquer des mécanismes d’intégrité

- La poursuite en justice efficace des fonctionnaires corrompus

- La paperasserie et le fardeau bureaucratique excessif

- L’existence de lois adéquates sur la divulgation financière

- La prévention des conflits d’intérêts et l’accès à l’information

- La protection juridique pour des lanceurs d’alerte, les journalistes et les enquêteurs

La corruption n’est pas uniquement un phénomène Haïtien

La corruption n’est pas uniquement un phénomène Haïtien ; on en voit partout dans le monde. En 2017, l’indice a révélé que plus des deux tiers des pays obtiennent un score inférieur à 50. Avec un score de 89 sur 100, la Nouvelle-Zélande est le pays le moins corrompu du monde, alors que la Somalie est la plus corrompue, n’obtenant que 9 sur 100.

L’indice de perception de la corruption (IPC) 2017: Moyenne régionale

|

| Region |

IPC Score 2017 |

| OCDE |

68 |

| Europe de l’Ouest |

66 |

| G20 |

54 |

| Asie et Pacifique |

44 |

| Amériques |

44 |

| BRICS |

38 |

| Moyen-Orient et Afrique du Nord |

38 |

| Europe de l’Est et Asie centrale |

34 |

| États arabes |

33 |

| Union africaine |

32 |

| Afrique sub-saharienne |

32 |

| Haiti |

22 |

La Grande corruption

L’administration actuelle du pays a promis de s’engager dans la lutte contre la corruption comme un moyen d’améliorer le développement social et économique du pays, car depuis quelque temps, Haïti est en proie à ce que les experts appellent «la grande corruption ». Grande Corruption selon Transparency International est l’abus de pouvoir de haut niveau qui profite à quelques-uns au détriment de la majorité, et qui cause des dommages graves et étendus aux individus et à la société.

Beaucoup soutiennent que la Grande corruption devrait être désignée comme un crime international. Les pays pourraient exercer une compétence universelle, semblable au traitement des crimes de guerre, car les autorités nationales sont souvent incapables ou réticentes à traduire en justice les grands corrompus. Dans ces cas, la communauté internationale a l’obligation d’agir, collectivement et par l’action des États individuels.

Tous les domaines d’intervention du gouvernement, tels que la conception de politiques, l’octroi de licences, les franchises douanières, la réglementation, les monopoles naturels, l’application de la loi et la participation commerciale, présentent des risques majeurs de corruption. Selon l’OCDE, les services publics et les infrastructures, la santé et l’éducation, et les industries extractives sont particulièrement vulnérables à la corruption.

Les services publics et les infrastructures

L’OCDE a expliqué que l’une des caractéristiques qui rend le secteur des services publics et des infrastructures particulièrement vulnérables à la corruption est la situation de monopole fréquente, dans laquelle ceux qui contrôlent les entités perçoivent des rentes élevées.

Les gouvernements allouent une part importante des ressources (ou intrants de la production) aux entreprises à la recherche de rente pour la production de l’énergie, la construction, le transport, l’exploitation minière, les communications et le développement.

Un comportement de recherche de rente est une compétition pour un prix artificiel ou un avantage créé soit par a) prendre de l’argent aux contribuables et essayer de « le donner» soit b) une restriction de concurrence qui permet une augmentation artificielle des prix des produits vendus. C’est aussi le processus de lobbying auprès du gouvernement pour obtenir des profits économiques substantiellement plus élevés que les profits normaux obtenus par la concurrence sur le marché économique. La recherche de rente n’ajoute aucune valeur nationale. C’est un commerce forcé et ne profite qu’à un côté.

En outre, en raison de la nécessité d’une intervention constante du gouvernement dans le secteur des services publics et des infrastructures, il existe de nombreuses possibilités d’abus de pouvoir et de demandes de pots-de-vin, d’échec systématique de la planification, et de dépassement des coûts.

Santé et éducation

Investir dans la santé augmente la croissance du PIB d’un pays à long terme. Mais les abus tels que la corruption dans les achats, l’abus de postes de haut niveau, la fraude et le détournement de médicaments et de matériel médical faussent ce secteur. Les principales préoccupations concernant la corruption systémique ont également contribué à la réticence des donateurs internationaux à canaliser les fonds par l’intermédiaire du gouvernement. Une telle pratique affaiblit davantage les institutions nationales car les aides sont en train d’être acheminées par le biais des opérations des ONG.

Des études macro-économiques ont démontré une relation positive entre les dépenses publiques d’éducation et la croissance économique. La corruption dans ce secteur fausse les investissements, les allocations budgétaires, la localisation et la construction des écoles, la gestion des ressources humaines, l’achat et la distribution d’équipements (manuels, matériels et nourriture), l’inscription scolaire et universitaire, etc. Selon un rapport de l’OCDE, les distorsions les plus graves sont liées aux fuites de fonds publics, aux écoles fantômes et aux enseignants, ainsi qu’à l’absentéisme généralisé.

Les conséquences de la corruption dans ce secteur pour la société comprennent moins de personnes formées, moins de qualifications, moins de productivité des travailleurs, plus d’inégalités sociales et une diminution de la capacité du pays à bénéficier des investissements directs étrangers ou à développer des industries compétitives.

Les Industries Extractives

Les pays riches en ressources doivent lutter contre la corruption dans les industries extractives. Le département du Commerce des États-Unis a rapporté que le territoire d’Haïti pourrait contenir d’importants gisements d’argent, de cuivre et d’or qui pourraient valoir des milliards de dollars. Néanmoins, le secteur minier haïtien est en sommeil et est resté sous-développé pendant de nombreuses années. Récemment, le gouvernement haïtien a désigné le développement des ressources minières comme l’un des secteurs prioritaires susceptibles de contribuer au développement économique d’Haïti.

Pour revitaliser le secteur, le Gouvernement haïtien, avec l’assistance du Mécanisme consultatif technique sur les industries extractives de la Banque mondiale, avait lancé une nouvelle législation visant à réformer la loi minière (système de convention) datant de 1976. Dans le projet de loi actuel, permis d’exploration et projets miniers ne nécessitera plus l’approbation du Parlement haïtien, mais seulement une autorisation du Premier ministre avec le ministre des Finances et le Bureau des mines.

Pour l’instant, cependant, l’exploitation minière en Haïti est en attente. Alarmé par l’absence de dialogue public sur l’exploitation minière et ce qu’il considérait comme des irrégularités dans l’octroi de permis miniers, le Sénat haïtien a adopté en 2013 une résolution demandant un moratoire sur l’activité minière.

Les compagnies minières en Haïti ont placé leurs activités sur le statut de soin et d’entretien, peut-être en réponse aux risques politiques perçus et aux fluctuations des prix des matières premières. Mais ce statu temporaire pourrait prendre fin à tout moment ; la résolution du Sénat n’a pas force de loi. Bien que le projet de loi minière n’ait pas encore été présenté au Parlement, l’exécutif pourrait adopter le projet de loi par décret (Human Rights and Environmental Risks of Gold Mining In Haiti – 2015).

Conclusion

Avec un score de 22 sur 100. Haïti est le pays le plus corrompu des Amériques après le Venezuela. La corruption à grande échelle (grande corruption) réduit la capacité de l’Etat à promouvoir le développement. Le pouvoir public est exercé à des fins privées, y compris les formes mineures et majeures de corruption, ainsi que dans la «capture» de l’État par les élites et les intérêts privés. Les industries extractives, les services publics et les infrastructures, la santé et l’éducation sont particulièrement vulnérables à la corruption. Les institutions haïtiennes “doivent être considérablement renforcées pour s’assurer que la mauvaise gouvernance et la corruption”, qui restent des “défis critiques” pour le développement, “ne font pas obstacle à la réalisation des objectifs d’Haïti” (Banque Mondiale). Le népotisme, le vol et le gaspillage des biens publics, et la négligence du devoir ont des conséquences majeures pour le développement économique du pays. Robert Klitgaard, un professeur de développement international et de sécurité a affirmé que la corruption prospère quand quelqu’un a le pouvoir de monopole sur un bien ou un service, a le pouvoir discrétionnaire de décider ce que vous obtenez ou pas, et où la responsabilité est faible. Les incitations positives et négatives affectent la corruption. Ainsi, les combattants de la corruption doivent réduire le monopole, limiter et clarifier la discrétion, et augmenter la transparence.