Dans son rapport annuel de l’indice de perception de la corruption (IPC) 2023, Transparency International classe Haïti au 172e rang mondial sur 180 pays et territoires. Selon la Transparency International, Haïti ainsi que trois autres pays se classent ex aequo en 172e position, avec un score de 17 sur 100.

L’IPC est utilisé pour évaluer les pays sur le degré de corruption de leurs gouvernements. Le score d’un pays peut aller de zéro à 100, zéro indiquant des niveaux élevés de corruption et 100 indiquant des niveaux faibles. Tout score en dessous de 50 indique que les gouvernements ne parviennent pas à s’attaquer à la corruption.

Alors que des progrès ont été réalisés à l’échelle mondiale pour criminaliser la corruption et créer des institutions spécialisées pour la combattre, Haïti se distingue, car peu de ces mesures n’ont été mises en œuvre, ce qui a entraîné une détérioration rapide de la justice et de l’État de droit dans le pays. Ainsi, le pays s’est régulièrement classé parmi les pays les plus corrompus au monde.

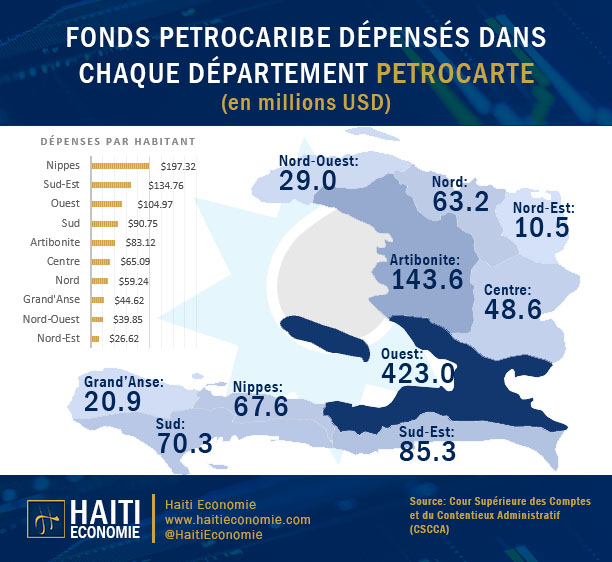

Le classement le plus élevé d’Haïti au cours des deux dernières décennies était de 154 en 2010, et il n’y a eu aucune amélioration depuis lors. En fait, la situation s’est aggravée avec l’afflux de nouveaux fonds provenant d’initiatives telles que Petrocaribe et les injections de secours suite au tremblement de terre. La situation s’est détériorée davantage depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse. Par exemple, Haïti perd une place par rapport à l’année précédente et huit places par rapport à 2021.

Dans la région des Amériques, le Canada, l’Uruguay et la Barbade sont les plus performants. Ils marquent respectivement 76, 73 et 69. En revanche, Haïti, le Nicaragua et le Venezuela sont les moins performants. Leurs scores respectifs sont de 17, 17 et 13 sur l’indice de perception de la corruption.

En Haïti, le manque de responsabilité et d’impartialité parmi les autorités d’enquête et de poursuite et les juges mine la confiance du public dans le système judiciaire, décourageant les rapports et perpétuant la perception de corruption et de manque de fiabilité au sein de l’institution.

Selon une publication en 2002 dans le Journal of Business Ethics, les pays et territoires qui ont un faible classement IPC ont également ce que les auteurs de l’étude ont appelé une surabondance de réglementation et un marché noir florissant. Les pays ou territoires ayant un produit intérieur brut réel par habitant élevé avaient également un classement IPC élevé.

De plus, dans les États défaillants, la corruption est faite souvent sur une échelle exceptionnellement destructrice. Dans de telles situations, les élites dirigeantes corrompues investissent surtout leurs gains à l’étranger, rendant l’échec économique de leur état beaucoup plus sévère.

En tête de l’indice de perception de la corruption se trouvent le Danemark, la Finlande et la Nouvelle-Zélande, avec respectivement 90, 87 et 85 sur 100, suivis de près par la Norvège (84), Singapour (83), ainsi que la Suède et la Suisse (82 chacune). Au bas du classement, la Somalie est identifiée comme le pays le plus corrompu, avec un score de 11 sur l’IPC, suivie du Venezuela et de la Syrie, chacun avec un score de 13.