Dans une annonce charnière du 20 novembre 2023, Jean Claude Verdier, ingénieur du son et homme d’affaires de renom, a révélé la création de la Chambre de Commerce et d’Industrie Mexique-Haïti (CCIMH). Cette initiative se déroule dans le contexte de relations commerciales tendues entre Haïti et la République dominicaine, un partenaire commercial important. La République dominicaine est le plus grand partenaire commercial d’Haïti après les États-Unis, avec un commerce bilatéral évalué à plus d’un milliard de dollars, dominé par les importations d’Haïti.

Le déséquilibre commercial, dans lequel Haïti achète principalement des biens plutôt que de les vendre, souligne la nécessité de diversifier son approvisionnement en produits essentiels. Ce défi devient vite manifeste avec l’arrêt récent des importations en provenance de la République dominicaine. Suite à la décision unilatérale du président dominicain Luis Abinader de fermer les frontières en réponse à la reprise de la construction du canal sur la rivière Massacre, le commerce entre les deux nations a été perturbé. La fermeture a suscité des inquiétudes quant à la pénurie de biens, notamment de matériaux de construction, de produits pharmaceutiques et de produits alimentaires traditionnellement acquis en République dominicaine.

Au milieu de cette crise commerciale, la nouvelle Chambre de commerce et d’industrie Mexique-Haïti vise à forger une relation commerciale solide entre Haïti et le Mexique. En élargissant ses liens avec le Mexique, la chambre cherche à combler le vide laissé par l’interruption du commerce dominicain et à établir une chaîne d’approvisionnement résiliente. Notamment, les premières expéditions résultant de la création de la chambre devraient arriver au Cap-Haïtien d’ici quelques semaines, répondant aux préoccupations de pénurie de la région.

Jean Claude Verdier, président de la CCIMH, a également révélé des projets d’installations pétrolières stratégiques à travers Haïti, notamment dans le Nord, l’Artibonite et le Sud. Cette décision vise à décentraliser la réception des expéditions pétrolières actuellement concentrées à Port-au-Prince, une zone marquée par des défis sécuritaires. L’initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à garantir un approvisionnement constant et sécurisé de cette ressource vitale dans tout le pays.

L’expansion des relations commerciales avec le Mexique n’est pas un développement récent. Sous l’administration Lamothe en 2014, des hommes d’affaires haïtiens, en collaboration avec le ministère du Commerce et de l’Industrie, les ambassades du Mexique et d’Haïti, Pro Mexico et le Conseil entrepreneurial mexicain pour le commerce extérieur et l’investissement, ont orchestré une mission commerciale au Mexique. Les principaux objectifs de la mission étaient d’établir des partenariats, de familiariser les entreprises haïtiennes avec le marché mexicain et de renforcer les liens entre les deux nations.

Malgré une croissance initiale, les efforts visant à renforcer les liens commerciaux avec le Mexique, où Haïti a un excédent commercial, ont finalement échoué, comme en témoigne le déclin des échanges commerciaux entre les deux pays. Entre 2001 et 2012, les échanges commerciaux entre les deux pays ont bondi de 600 %, dépassant les 60 millions de dollars. En 2013, le commerce bilatéral a atteint 81 millions de dollars, soit une augmentation de 31 % par rapport à l’année précédente. Néanmoins, le commerce bilatéral est tombé à environ 63,5 millions de dollars deux décennies plus tard.

Selon la base de données COMTRADE des Nations Unies sur le commerce international, en 2022, les exportations du Mexique vers Haïti se sont élevées à 21,9 millions de dollars, tandis que les exportations d’Haïti vers le Mexique ont totalisé environ 41,6 millions de dollars, ce qui a permis à Haïti de détenir un excédent commercial important avec le Mexique. Historiquement, les principales exportations mexicaines vers Haïti comprennent les médicaments emballés, les farines et palettes de céréales ainsi que la poudre abrasive. En échange, Haïti exporte des T-shirts, des pulls et des huiles essentielles au Mexique.

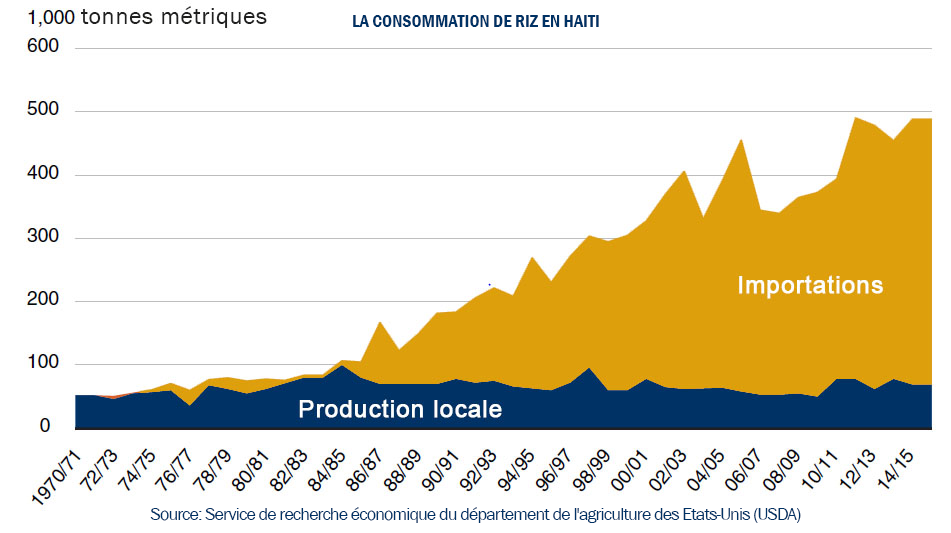

Contrairement au commerce bilatéral avec le Mexique, le commerce avec la République dominicaine a augmenté au cours des dernières décennies, Haïti étant le principal acheteur. Profitant de sa proximité avec Haïti et en collaborant avec ses élites économiques et politiques, la République dominicaine a rapidement développé ses exportations vers Haïti. Parallèlement, le déficit commercial d’Haïti avec la République dominicaine s’est considérablement accru au cours des deux dernières décennies, car Haïti continue d’acheter des biens qu’il pourrait produire localement, mais manque de la volonté politique nécessaire.

Qu’ils soient motivés par des décisions volontaires ou poussés par la communauté internationale, les choix politiques et économiques d’Haïti ont contribué de manière significative à l’état actuel du pays. Dans les années 1960, la République dominicaine et Haïti partageaient un PIB réel par habitant similaire. Cependant, un écart important s’est produit au fil des années. Cet écart peut être attribué aux instabilités politiques et macroéconomiques, à l’insuffisance des investissements dans les infrastructures et le capital humain, ainsi qu’à la détérioration de l’environnement, qui entravent la croissance et la production locale d’Haïti.

Au cours des dernières décennies, la République dominicaine et Haïti ont affiché des taux de croissance contrastés en Amérique latine et dans les Caraïbes. La République dominicaine a atteint l’un des taux de croissance du PIB réel les plus élevés de la région, tandis qu’Haïti a atteint le plus faible. Les décisions politiques depuis 1960 ont joué un rôle crucial, la République dominicaine ayant constamment surpassé Haïti grâce à des mesures structurelles et des politiques de stabilisation efficaces, notamment des progrès dans l’éducation, du crédit au secteur privé et une stabilité politique accrue.

La République dominicaine a connu des tendances de croissance positives grâce à une productivité accrue et à l’accumulation de capital. En revanche, Haïti a connu de mauvaises performances économiques avec une productivité totale des facteurs négative pendant cinq décennies. Cette divergence a conduit la République dominicaine à devenir autosuffisante en matière de production alimentaire et à exporter ses excédents vers le marché haïtien, créant ainsi une dépendance à l’égard des produits dominicains.

Près de 25 % des importations d’Haïti proviennent de la République dominicaine, passant de 208 millions de dollars en 2002 à 1,02 milliard de dollars en 2022. En revanche, les importations de la République dominicaine en provenance d’Haïti n’étaient que de 11,92 millions de dollars américains cette année-là.

L’annonce de la Chambre de Commerce et d’Industrie Mexique-Haïti, dirigée par Jean Claude Verdier, arrive à un moment crucial dans les relations commerciales tendues entre Haïti et son principal partenaire commercial, la République dominicaine. Le déséquilibre du commerce bilatéral, où Haïti effectue principalement les achats, a incité de nombreuses personnes à remettre en question la politique économique du pays et ses relations avec la République dominicaine.

La perturbation de l’approvisionnement en marchandises en provenance de la République dominicaine, résultant de la fermeture des frontières initiée par le président Luis Abinader, souligne l’urgence de diversifier les canaux d’approvisionnement. Malgré la pénurie potentielle causée par la crise, la nouvelle chambre vise à y remédier en facilitant l’arrivée des cargaisons au Cap-Haïtien. La création de la chambre reflète une approche proactive visant à renforcer la résilience économique d’Haïti et à favoriser de nouveaux partenariats dans un paysage commercial régional en évolution.

La diversification des canaux d’approvisionnement est essentielle pour renforcer la résilience économique d’Haïti, mais l’objectif ultime devrait être la production locale. La priorité première de la population haïtienne devrait être de lutter pour la souveraineté alimentaire le plus rapidement possible. Malgré la soumission historique de l’État aux intérêts privés et internationaux, les gens ne devraient exiger rien de moins que la souveraineté alimentaire. Ce concept souligne le droit des individus, des communautés et des nations à façonner leurs propres systèmes alimentaires et agricoles. La construction du canal de la rivière Massacre et toute l’énergie positive qu’elle apporte devraient servir de catalyseur pour tracer la nouvelle voie du pays vers la sécurité alimentaire et le développement économique.