Sur les cendres de la campagne de génocide qui a choqué le monde en 1994, le Rwanda parvient à réaliser le miracle économique de l’Afrique. Sous la direction de Paul Kagame, le rétablissement du Rwanda après le génocide a été remarquable. Haïti, entre-temps, n’a pas connu de croissance économique malgré des milliards de dollars d’aides, un allègement de dette de 1,2 milliard de dollars auprès de la Banque mondiale, du Fonds Monétaire International et d’autres créanciers et environ 2 milliards de dollars de nouvelles dettes.

Alors que les deux pays semblent être des mondes à part, l’un se situe en Amérique et l’autre en Afrique, les deux pays sont très similaires à bien des égards. Les deux pays ont presque la même superficie. La superficie d’Haïti est de 27 750 kilomètres carrés, dont 38,5% de terres arables et 18 426 kilomètres carrés de terres agricoles, contre 26 338 kilomètres carrés pour le Rwanda, dont 47% de terres arables et 19 622 kilomètres carrés de terres agricoles. Haïti a une superficie de 190km2 d’eau de surface, contre 1 670 km2 pour le Rwanda. Cependant, le Rwanda est un pays enclavé sans littoral et Haïti a 1 771 km de littoral.

La nature dote les deux pays de manière relativement similaire avec les ressources naturelles. Les ressources naturelles d’Haïti comprennent la bauxite, le cuivre, le carbonate de calcium, l’or, le marbre et les terres arables. Les ressources naturelles du Rwanda comprennent l’or, la cassitérite (minerai d’étain), la wolframite (minerai de tungstène), le méthane et les terres arables.

|

Rwanda |

Haïti |

| Superficie des terres |

24,668 km2 |

27,560 km2 |

| Zone d’eau |

1,670 km2 |

190 km2 |

| Superficie totale |

26,338km2 |

27,750km2 |

| Population |

12,988,423 |

10,485,800 |

| Littoral |

0 Km |

1,771km |

| Terres irriguées (2012) |

970km2 |

96km2 |

| Terre agricole |

66,4% |

74,5% |

| Terres arables |

38,5% |

47% |

| Récoltes permanentes |

10,2% |

10,1% |

| Pâturage permanent |

17,7% |

17,4% |

Bien qu’Haïti soit classé comme un État fragile, les fondamentaux sont plus favorables à Haïti que le Rwanda. Selon un rapport de l’ONU, Haïti ne fait pas partie d’une région troublée comme l’Afrique centrale où se situe le Rwanda. Cette partie du monde est confrontée à de graves problèmes de voisinage. Le seul problème de voisinage significatif pour Haïti est l’utilisation faite du pays par les trafiquants de drogue colombiens comme point de transit pour l’Amérique du Nord. Ceci est simplement une affaire de criminalité internationale, non liée à un agenda politique ; Haïti est utilisé parce qu’il est le seul État fragile de la région et qu’il est donc le lieu de transit de choix pour les criminels internationaux.

Haïti n’a pas les problèmes sociopolitiques structurels insolubles qui ont submergé la plupart des autres États fragiles. Contrairement au Rwanda, Haïti n’est pas ethniquement divisé, il n’a pas d’histoire de clivage idéologique profond. Si certains considèrent l’élite économique à la peau claire comme une classe privilégiée qui empêche le pays d’aller de l’avant, c’est simplement une tension de classe qui existe dans toutes les sociétés du monde, y compris les pays les plus prospères. Haïti n’a pas de groupe politique armé et organisé prêt à se rebeller et n’a plus d’établissement militaire en quête de rôles politiques.

Bien qu’Haïti ne souffre pas de violence à motivation ethnique, la longue histoire de fragilité socio-économique, associée à l’instabilité politique, sont les principaux problèmes en Haïti. Pendant au moins quatre décennies, les Haïtiens n’ont connu aucune amélioration de leur revenu par habitant. Entre-temps, le revenu par habitant au Rwanda n’a cessé d’augmenter année après année depuis le génocide qui a coûté la vie à 800 000 personnes et déplacé plus de 2 millions de personnes.

À la même époque, le Rwanda avait son génocide, il y a eu une période de bouleversement politique et un embargo économique sévère en Haïti. Le 30 septembre 1991, le gouvernement haïtien a été renversé par un coup militaire. Ce bouleversement politique a abouti à un embargo commercial draconien sur tous les biens, à l’exception des médicaments et les denrées alimentaires.

Avec 2,7 milliards de dollars américains, Haïti dispose d’un budget national plus important que celui du Rwanda, qui dispose d’un budget de 2,1 milliards de dollars pour l’exercice 2018-2019. Alors que le Rwanda devrait faire avancer son économie avec son budget, les dirigeants haïtiens ont choisi une voie différente pour Haïti. Le Rwanda consacre 57% de son budget à la transformation économique avec l’objectif primordial d’accélérer la croissance économique inclusive et le développement fondé sur le secteur privé, le savoir et les ressources naturelles du Rwanda. Haïti, d’autre part, n’a pas fait du bon travail dans la gestion de ses ressources et, historiquement, les budgets du pays ne reflètent pas ses priorités. Pour l’exercice fiscal 2018-2019, la plupart des ressources nationales d’Haïti serviront à financer les dépenses d’administration du gouvernement, telles que les salaires et autres avantages généreux des fonctionnaires, les subventions, les dépenses en capital et les autres dépenses.

Voici un aperçu des performances économiques des deux pays. Tous les chiffres sont basés sur les données de la Banque mondiale.

Croissance du PIB Haïti vs Rwanda

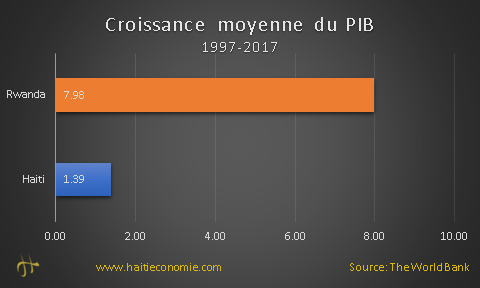

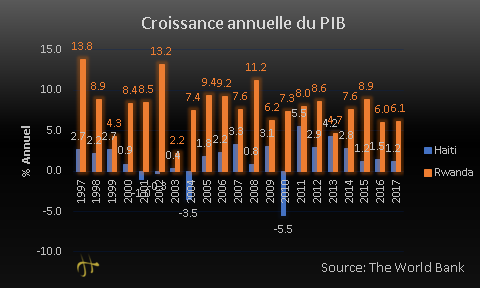

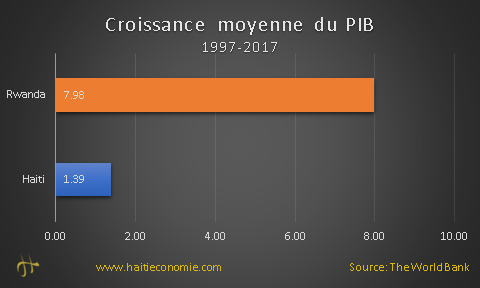

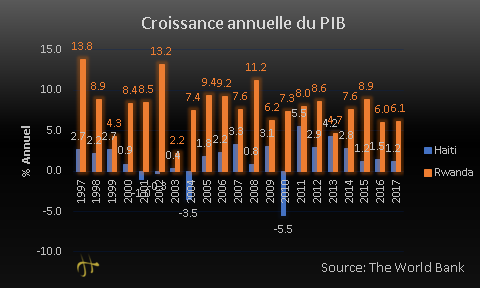

Depuis 1997, la performance économique du Rwanda a dépassé celle d’Haïti en termes de croissance du produit intérieur brut (PIB). Au cours des 20 dernières années, la croissance du PIB rwandais a atteint en moyenne 7,98%, alors que la croissance du PIB haïtien est en moyenne de 1,39%. À un taux de croissance de 6,10% en 2017 par rapport à l’année précédente, l’économie du Rwanda a progressé 5 fois plus vite que l’économie haïtienne, qui n’a progressé que de 1,20% la même année.

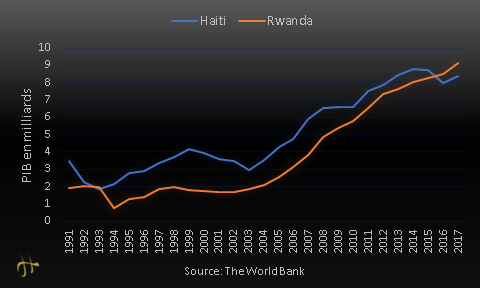

Comparaison du PIB Haïti vs Rwanda

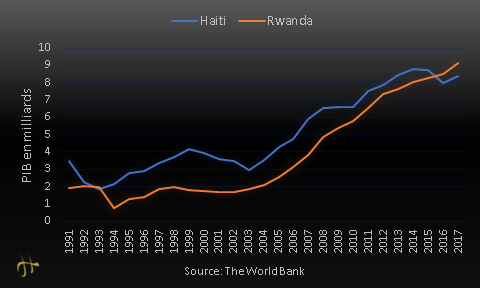

Le produit intérieur brut (PIB) au Rwanda s’élevait à 9,14 milliards de dollars en 2017. Le PIB du Rwanda était en moyenne de 2,28 milliards de dollars de 1960 à 2017, atteignant un record historique de 9,14 milliards de dollars en 2017. Le PIB en Haïti était de 8,41 milliards de dollars américains en 2017. Le PIB en Haïti s’est établi en moyenne à 5,06 milliards de dollars de 1991 à 2017, atteignant un record historique de 8,78 milliards de dollars en 2014.

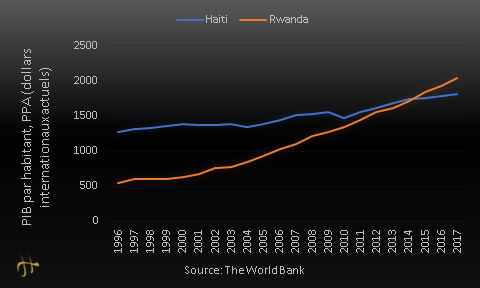

Comparaison du PIB par habitant en Haïti et au Rwanda

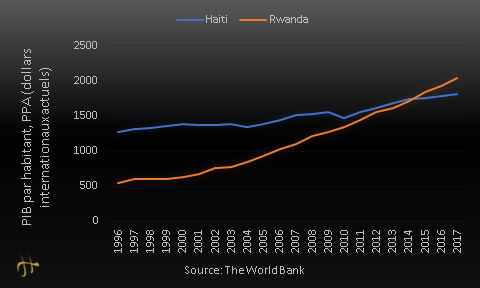

Avec un PIB par habitant de 479,55 dollars, Haïti se portait beaucoup mieux que le Rwanda, qui avait un PIB par habitant de 271,08 dollars en 1991. En 2017, le produit intérieur brut par habitant en Haïti était de 765,68 dollars et le PIB par habitant du Rwanda était de 748,39 dollars américains. Ajusté par la parité de pouvoir d’achat (PPA), qui correspond au produit intérieur brut converti en dollars internationaux en utilisant les taux de parité du pouvoir d’achat, le produit intérieur brut par habitant en Haïti a été enregistré à 1814,94 US, et 2035,65 US au Rwanda.

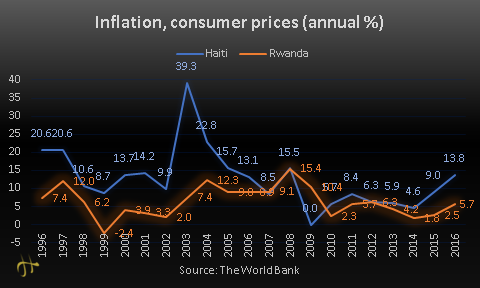

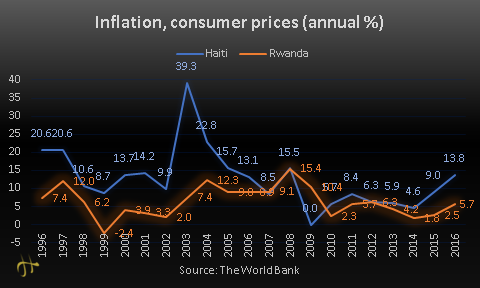

Inflation, prix à la consommation (% annuel) Comparaison entre Haïti et le Rwanda

Au cours des deux dernières décennies, Haïti a enregistré un taux d’inflation annuel moyen deux fois supérieur à celui du Rwanda. Le taux d’inflation annuel moyen entre 1996 et 2016 est de 12,70%, contre un taux d’inflation moyen de 6,36% au Rwanda.

20 ans après le génocide, le Rwanda a réalisé une croissance économique remarquable avec une tolérance zéro pour la corruption, la stabilité politique et un objectif déclaré d’éliminer l’aide étrangère. En proie à l’instabilité politique et à la corruption, Haïti, en revanche, a connu une croissance misérable au cours des 20 dernières années. Selon les modèles de Tradingeconomics et les attentes des analystes, le taux de croissance annuel du PIB rwandais devrait croître à 7,40 en 12 mois. À long terme, le taux de croissance annuel du PIB du Rwanda devrait se situer autour de 6,60% en 2020, tandis que le taux de croissance annuel du PIB haïtien devrait avoisiner 1,40% en 2020.